I did beat my lazy ass to finish this series. Yay me.

—

Yogyakarta – Batam – Singapura

2016-2017

I did beat my lazy ass to finish this series. Yay me.

—

Yogyakarta – Batam – Singapura

2016-2017

Pragmatisme dalam bahasa Yunani dipisahkan ke dalam dua kata; “Pragma” dan “isme”. Pragma berarti tindakan atau perbuatan. Dan isme–ya, seperti yang kita semua tahu–bermakna ajaran atau aliran. Dalam ilmu filsafat, gampangnya, pragmatisme berarti bersedia bertindak atau berbuat segala sesuatu asal membawa kegunaan praktis dalam dunia nyata.

Saya tidak berniat terlalu teoritis di tulisan ini karena tulisan ini hanya tulisan lepas saja yang berisi pengalaman yang berasal dari observasi pribadi selama menjalani praktik kerja lapangan kuliah (dan pelarian karena block nulis laporan TA).

Seumur hidup, sejak ari-ari di pusar diputus sampai umur yang wajarnya sudah mulai bekerja, saya belum pernah sekalipun menapakkan kaki di luar Pulau Jawa. Long story short, Agustus 2016 jurusan saya berkuliah menawari ada salah satu instansi di Batam yang membutuhkan tenaga untuk mengelola arsipnya. Tak ada salahnya kalau diambil, sekaligus kesempatan buat merantau, pikirku. Sampai akhirnya 23 Januari 2017 berangkatlah saya bersama seorang kawan ke Pulau Batam.

Batam ini unik karena kota yang memiliki perkembangan sangat pesat. 1960 Batam masih berupa hutan belantara yang dihuni penduduk lokal. Presiden kala itu, Soeharto menginisiasi untuk mengembangkan Batam yang bervisi dapat menyaingi Singapura. Dalam perkembangannya Batam disulap menjadi kota industri yang memiliki penduduk terbanyak di Kepulauan Riau. Predikat kota industri sangat melekat di kota ini. Data Badan Pengusahaan Batam tahun 2014 mencatat, perusahaan asing yang berinvestasi di Batam berjumlah 1.699, sedangkan usaha kecil dan menengah lokal mencapai jumlah 10.726. Tak heran pada tahun 2016 upah minimum di Kepulauan Riau adalah 2.178.710.

Sebentar, sebentar.. bosen ya data melulu. Ndak papa, ada kaitannya kok.

Secara geografis Batam tergabung dalam Provinsi Kepulauan Riau dan berdekatan dengan Pulau Sumatera dan Malaysia. Antropolog Bronisław Malinowski berkata, budaya yang lebih tinggi dan aktif akan mempengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya. Batam yang tentu belum memiliki identitas budaya yang pakem ketika didirikan. Karena budayanya yang masih lemah, perlahan Batam menyerap nilai-nilai budaya yang lebih kuat yang paling dekat dengan wilayahnya, yaitu budaya melayu. Budaya ini menyentuh bermacam aspek dari makanan, seni, konstruksi bangunan, hingga pakaian.

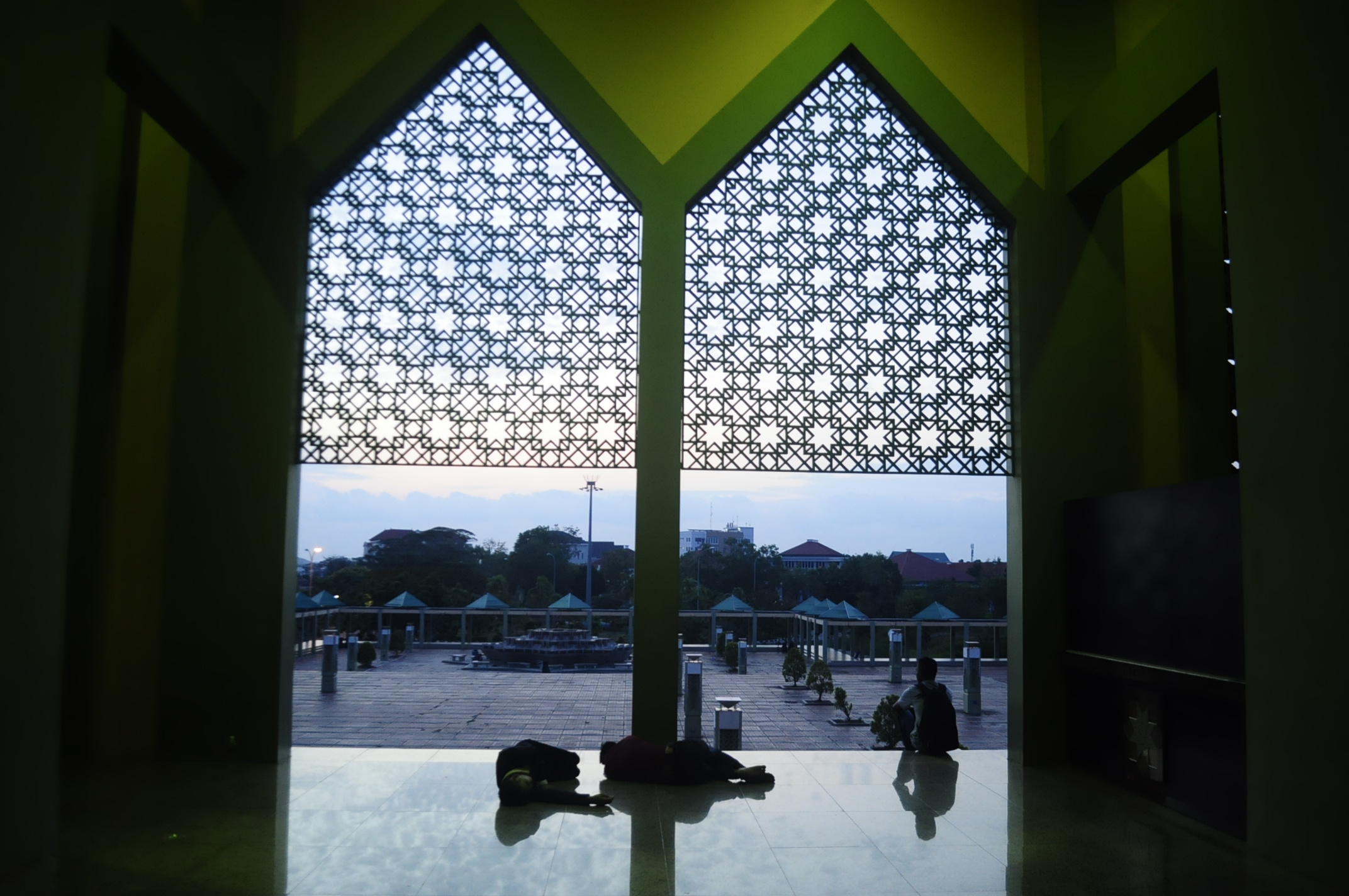

Tiap hari Jumat saya berjalan kaki ke Masjid Raya Batam untuk sholat jumat. Kebetulan tempat saya PKL belum memiliki masjid yang bisa menampung semua pegawai, dan masjid raya ini tidak terlalu jauh letaknya. Ketika di perjalanan menuju masjid dan berada di masjid itu, sering saya melihat abang-abang berpakaian warna serba merah maroon, sekelebat kemudian ada lagi memakai warna serba kuning tua, di sampingnya giliran warna hijau pupus. Saya kira wah sekitar sini banyak restoran padang apa ya hehe. Usut punya usut, setelah berselancar di internet saya baru tahu kalau ternyata itu adalah Baju Kurung. Iya, pakaian tradisional melayu. Segi makanan juga banyak mengadopsi dari makanan melayu; nasi lemak, kari ayam, nasi padang, dan seterusnya, dan seterusnya.

Keseharian saya selama di sana ringkas saja sebetulnya. Karena tujuan saya jauh-jauh ke pulau itu untuk PKL. Tapi sesekali tetep meluangkan waktu untuk berlibur sih hehe. Di balik kelempengan saya menjalani PKL, ada satu yang membuat saya tertarik untuk dibahas: pragmatisme penduduk di Batam.

Ini hanya totem pro parte saja. Tentu tidak seluruh penduduk Batam demikian.

Sebagian besar penduduk di Batam adalah pendatang. Perlu diingat bahwa Batam baru mulai didirikan pada tahun 1970, dan pada awalnya jumlah penduduk yang mengokupasi Batam hanya 6.000 jiwa. Sehingga jumlah penduduk asli Batam di tahun ini bahkan tidak mencapai angka 10% dari total penduduk yang mendiami Batam. Para pendatang ini sebagian besar bekerja di perusahaan-perusahaan swasta yang jumlahnya bukan main. Mayoritas, pendatang ini berorientasi pada pekerjaannya saja. Nah, mobilisasi manusia untuk bepergian tentu pakai transportasi dong? Indikasinya adalah kepadatan lalu lintas jalanan. Asumsi ini ada karena lalu lintas di Batam amat sangat kurang ajar ketika jam berangkat dan pulang kerja, dan para pengendara yang menyesaki ruas jalan mengenakan seragam kerjanya. Terlebih di perempatan Kepri Mall. Sambil nunggu lampu ijo, bisa itu makan Mie ABC goreng cup rasa ayam pedas limau sampai habis. Asli.

Sarana hiburan yang paling ramai di kota ini adalah pusat perbelanjaan. Batam memiliki 24 pusat perbelanjaan yang tersebar di seluruh kota. Sebagai perbandingan, Jogja hanya memiliki setengahnya saja. Selama di sana, tidak sekalipun saya mendengar ada pementasan musik (opo aku sing kurang adoh dolane po yo…). Kesenian lain seperti teater, pameran fotografi, dan pementasan lain juga sangat jarang. Mungkin paling jauh adalah pementasan tari melayu. Bagi orang yang tumbuh di kota yang denyut kebudayaannya kentara, hal ini terasa aneh. Meski saya juga sekali-dua kali datang ke acara seni/budaya.

Oh! Satu lagi hal menarik yang saya sadari adalah, teh celup. Tiap saya makan di warung makan, selalu teh yang disajikan adalah teh celup. Selalu. S e l a l u. Baik kaki lima sampai se-fancy di mal-mal. Berangkat dari ini saya terpikir betapa pragmatisnya hidup di sini. Barangkali, teh celup yang disediakan di seluruh warung makan itu adalah analogi yang tepat bagaimana pragmatisnya penduduk di Batam. Mereka tak perlu teh dekokan yang harus diseduh di teko dulu, diaduk, baru dituang ke gelas.

Ribet. Mendingan teh celup. Praktis.

Saya tidak mengatakan kalau apa yang saya bahas ini buruk atau baik. Hanya saja itu yang saya tangkap selama dua bulan singkat di Batam. Di samping itu semua, Batam memiliki kesan yang cukup kuat bagi saya. Both in a good or bad way.

Sebagai penutup, ada satu kutipan yang mewakili seluruh isi tulisan ini. Dalam buku Mengungkap Fakta Pembangunan Batam Era B.J. Habibie yang mengutip dari buku ‘Habibie Kecil tapi Otak Semua’, B.J. Habibie menyampaikan bahwa;

“Pulau Batam akan diperuntukkan bagi industri sehingga perlu diadakan pembatasan penduduk yang datang ke Pulau Batam, kecuali mereka yang sejak lahir sudah dan berada di Pulau Batam. Ini bukan diskriminatif karena seluruh rakyat Indonesia dapat tinggal di Batam, tetapi siapa pun yang masuk ke Batam harus dapat memberikan sumbangan di bidang teknologi yang dibutuhkan industri di Pulau Batam. Batam akan mengekspor teknologi tinggi, menjual produk yang nilainya tinggi utnuk membantu mendapatkan devisa. Batam bukan untuk sekelompok penduduk, melainkan untuk bangsa. Pulau Batam tidak semestinya dihuni sembarang penduduk yang membuka lahan, menebang pohon, dan hanya menanam sayuran sebab pulau Batam bukan dirancang untuk kebun sayur”

(semua foto merupakan dokumentasi pribadi)

*

April, 2017

Gunung Api Purba Langgeran Improptu Trip – Field Trip Kearsipan 2014 JKT BDG

2016

basically I’m being coward in this semester so yeah

Di pagi yang masih biru dan kokok ayam belum terdengar mengganggu, Roni terhenyak. Ia mematung terbangun dari mimpi yang mampu mengusik alam sadarnya. Wajahnya pasi, keringat sebesar jagung bercucur deras di kening selebar landasan bandar udara yang kian pening. Zulham, yang masih terlelap beralaskan kardus mi instan di depan emperan toko di sampingnya ia bangunkan paksa.

“Zul! Zul! Zul!”

“Ya, kudengar semuanya, Ron.”

“Kali ini tentang apa?”

“Entah. Yang aku yakini, sesuatu akan menimpamu.”

Mereka berdua mengangguk mantap dan meyakini penyebab igauan Roni: sebuah kalung bermahkota taring binatang yang Roni pulung tiga hari silam, yang kini menggelantung di lehernya.

–

Roni dan Zulham bekerja sebagai pemulung. Zulham telah lebih dulu menerjang belantara rongsok ini. Sedangkan Roni yang hanya luntang-lantung di rumah beralas tanah orang tuanya, tak kunjung hinggap di pekerjaan yang tetap. Melamar jadi kuli pun ia tak memenuhi syarat. Badannya yang tinggi namun kurus lebih cocok sebagai pengganti bambu penopang fondasi bangunan. Juga mata sayu dan dua tumpuk kantung hitam menghias bawah matanya yang menasbihkan ia bagai pemabuk kelas berat. Zulham iba dengan kawannya yang berasal dari desa yang sama, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kota Magetan. Maka Zulham ajaklah Roni menyelami samudera kotor ini.

“Ikutlah denganku,”

“Ke mana, Zul?”

“Bekerja, ke luar kota. Kamu akan tahu nanti. Sekarang pilih, mati membusuk sebagai pengangguran, atau membuat matimu lebih bermakna karena bekerja?” tantang Zulham sembari mengepulkan asap yang menemani mereka di angkringan depan kantor kecamatan, sore hari dua tahun yang lalu. Roni terdiam sejenak lalu menyesap kopi di depannya. Ia tak bisa berkata tidak. Lagi pula, kopi yang baru saja ia sesap menghutang dari Zulham.

–

Roni dan Zulham selalu memulung bersama. Namun mereka membagi jenis barang yang mereka pulung. Roni spesialisasi barang plastik. Zulham adalah pengumpul barang logam. Kebijakan ini tak main-main dan mereka pegang teguh. Tiga bulan lalu tersiar kabar dari rekan pemulung lain, bahwa telah terjadi perkelahian serius antar dua pemulung. Satu tewas dengan sebilah tongkat besi menghunus tengkorak dan cairan berbau langu memerahi aspal, satu lainnya patah tulang rusuk dan dilarikan ke IGD rumah sakit terdekat. Kengerian itu bermula dari perebutan barang rongsokan. Roni dan Zulham tak ingin nyawanya melayang sebab lembaran rupiah saja. Maka terciptalah peraturan itu.

–

Selama ini Zulham mengenal Roni sebagai sosok yang lurus-lurus saja. Semua tindakannya mudah diprediksi. Pagi hari ia bersiap memulung, lalu berangkat bersama Zulham mengais di tumpukan yang orang berada menganggapnya barang nirguna namun bagi mereka adalah harta, menyetornya ke pengepul, dapat uang, dan ringkaslah sudah harinya. Satu hal yang mungkin sedikit mengejutkan Zulham adalah kebiasaan Roni yang selalu kencing tiap jam 12 malam namun pada satu malam Roni mangkir kencing.

“Tumben ndak melakukan ritualmu, Ron?”

“Takut, Zul. Sini banyak setannya, katanya.”

Kala itu kami terpaksa bermalam di emperan toko yang bersebarangan dengan kuburan.

Pun hal itu tak terlalu mengejutkan Zulham. Roni memang selempeng itu.

Senin siang pukul satu, matahari tak kenal ampunnya menyengat batok kepala. Di saat yang sama, pikiran Zulham turut tersengat. Bukan, bukan karena terik matahari. Namun karena Roni yang tiba-tiba menghampiri dengan menenteng sebuah kalung berhias taring binatang itu. Tak biasanya Roni mengambil benda-benda aneh, Zulham terheran.

“Hus, Ron, buat apa kamu ngopeni benda seperti itu?”

“Iseng wae, Zul,” jawab Roni cuek kemudian mengalungkan kalung yang kuduga bukan kalung sembarangan.

“Lagian tak ada salahnya ku pakai. Siapa tahu, ini jimat buat bikin wedokan tertarik.”

“Kere kok kemaki.” Jawab Zulham yang berusaha menutupi kekhawatirannya dengan merespon gurauan Roni.

–

Benar saja sangkaan Zulham. Satu-dua malam berlalu, tiap jam 3 subuh Zulham selalu mendengar racauan semacam mantra yang keluar dari bibir hitam Roni. Mungkin mantra lancar rejeki? Mungkin mantra kutukan mati? Atau mungkin memang mantra mendekatkan calon istri? Entah. Jangankan mantra berbahasa Sansekerta, membedakan yes dan no saja Zulham masih sering tergagap.

–

Rabu pagi ini, cucuran keringat masih mengalir deras di kening dan pipi Roni. Terpancar tatap panik. Namun Zulham melihat hasrat yang bersembunyi di balik kepanikan itu, dan siap menyeruak kapan saja.

“Apa yang harus kulakukan dengan benda ini, Zul?”

“Entah. Apa yang kamu pikirkan?”

“Menyimpannya.”

“Gila.” Zulham terperangah atas jawaban kawannya. Apa benda itu sudah mempengaruhi dia sejauh itu, pikirnya.

“Kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, Zul. Aku jadi lebih bersemangat semenjak memakai ini.” Roni tak kunjung rela berpisah dengan kalung misterius itu.

“Lalu?”

“Lalu……?” Roni bertanya balik keheranan.

“Lalu keuntungan yang kamu dapat sebandingkah dengan dampaknya nanti?”

“……” Roni terdiam.

“Kamu bisa berkata begitu karena kamu baru merasakan enaknya, Ron. Kamu sanggup menanggung dampaknya yang mungkin, dapat mengambil nyawamu?”

Zulham tahu sudah memojokkan kawannya yang kini seperti ikan nila yang terjebak di daratan—kelabakan.

Tanpa menunggu Roni menjawab, “Ayo nanti kita kembalikan. Di tempat dan jam yang sama.”

–

Sampailah mereka di tempat asal kalung itu berada, tempat sampah barat Stasiun Lempuyangan. Mereka sedikit terkejut mendapati kotak berwarna hitam dibalut potongan kain batik yang merupakan asal kalung ini masih berada di sana. Tak bergeser sedikit pun.

–

“Lega, Ron?” Zulham menanyai kawannya yang masih termangu setelah memasukkan kalung itu ke kotaknya.

“Lumayan, Zul.”

“Barangkali, pemilik kalung itu salah melempar benda, dan kalung itu bukanlah benda yang ia kehendaki untuk dibuang,”

“Bisa jadi.”

“Barangkali, kita memang tak seharusnya mengambil yang bukan milik kita,”

“Benar, Zul.”

“Dan barangkali, kita perlu memikirkan risiko, dampak dan keuntungan sebelum mencoba sesuatu yang baru. Tak asal mencoba tanpa mengikut serta nalar kita.”

“……”

Roni tampak memikirkan sesuatu. Ah, salam perpisahan untuk kalung itu, pikir Zulham.

“Nah, ayo kita bergegas, Ron. Hari kian terik.”

“Ya.”

“Ada usul kita akan ke mana?” tanya Zulham.

“Ayo kita cari Kantong Macan.”